Neuronale Implantate sind eine der faszinierendsten Entwicklungen in der modernen Medizintechnik und Neurowissenschaften. Sie ermöglichen es, direkt mit dem menschlichen Gehirn zu kommunizieren, um neurologische Erkrankungen zu behandeln oder verlorengegangene Funktionen wiederherzustellen. Von Hirn-Computer-Schnittstellen für Querschnittsgelähmte bis hin zu Sensorprothesen, die Sinneswahrnehmungen ersetzen – diese Technologien bieten ungeahnte Möglichkeiten. Unternehmen wie Neuroloop, NeuroSys, Paradromics, Neuroelectrics, CorTec, Brainlab, Otto Bock, BIOTRONIK, BBraun und Siemens Healthineers spielen dabei eine führende Rolle und treiben die Forschung voran. Gleichzeitig werfen neuronale Implantate komplexe ethische und technische Fragen auf, wie den Schutz sensibler neuronaler Daten und die langfristige Betreuung der Patienten. Die praktische Funktionsweise, Herausforderungen und Fortschritte dieser Geräte stehen daher im Mittelpunkt eines intensiven wissenschaftlichen Diskurses.

Funktionsweise neuronaler Implantate: Verbindungsbrücke zwischen Hirn und Technik

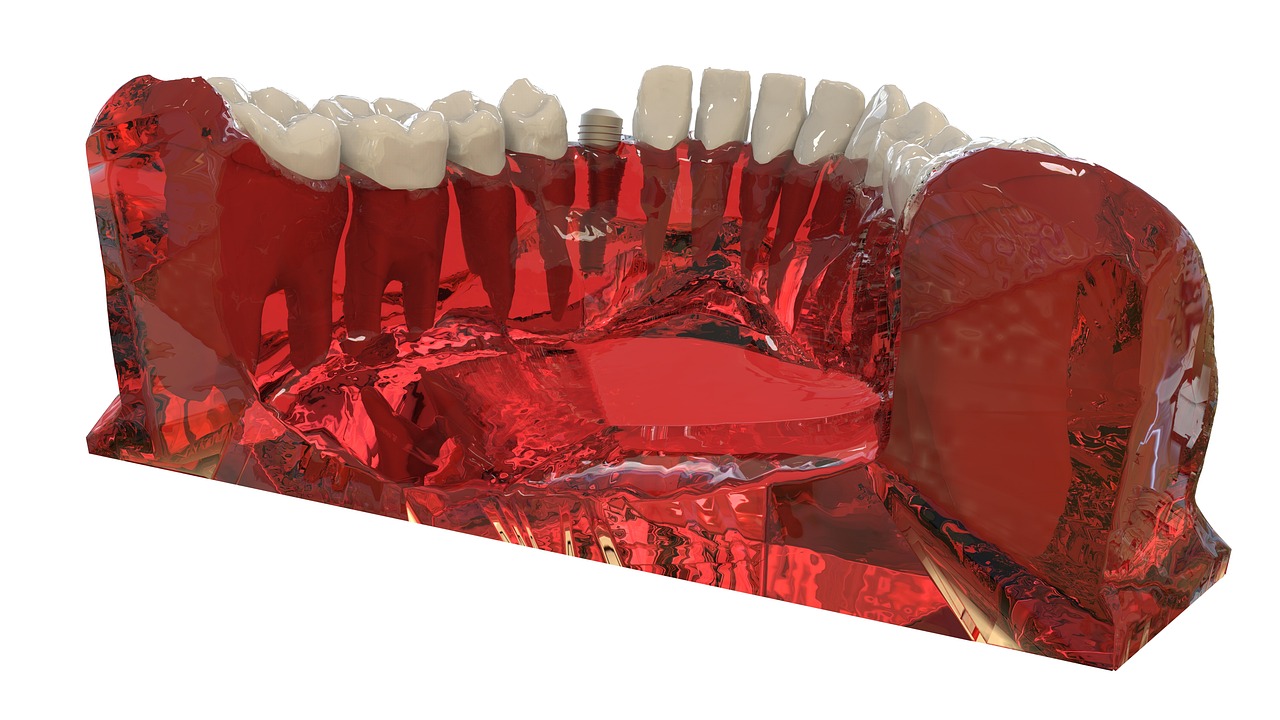

Neuronale Implantate schaffen eine direkte Schnittstelle zwischen dem Nervensystem und externen Geräten. Dieser Prozess beginnt mit der Erfassung neuronaler Signale, die am Gehirn oder im peripheren Nervensystem durch Elektroden aufgenommen werden. Die Elektroden sind feinste leitfähige Materialien, die individuell auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung angepasst sind. Sie erfassen Aktionspotenziale, elektrische Spannungen, die Nervenzellen bei der Informationsweiterleitung erzeugen.

Das Herzstück der Implantate ist der Signalverarbeitungsprozess. Nachdem die Rohsignale von den Elektroden gesammelt werden, wandeln spezialisierte Prozessoren die elektrischen Impulse in digitale Daten um. Diese werden dann entweder direkt in der Implantatelektronik verarbeitet oder zur weiteren Analyse an externe Geräte übertragen. Drahtlose Technologien wie sie bspw. von Neuroelectrics und Paradromics entwickelt werden, ermöglichen heute eine kabellose Kommunikation und sogar eine drahtlose Energieversorgung der Implantate. Das macht die Geräte langlebiger und minimiert Infektionsrisiken.

Ein praktisches Beispiel ist das Cochleaimplantat, bei dem Audiosignale in elektrische Impulse umgewandelt werden, die an den Hörnerv weitergeleitet werden. Ebenso ermöglichen moderne Gehirn-Computer-Schnittstellen Querschnittsgelähmten, mittels Gedankensteuerung einen Rollstuhl zu bedienen oder einen Computer zu steuern. Solche Anwendungen zeigen beispielhaft, wie neuronale Implantate praktische Funktionen realisieren und so Betroffenen neue Lebensqualität schenken.

- Elektrodendesign: Anpassung an Hirnareale und Dauerbetrieb

- Signalaufnahme: Erfassung von Aktionspotenzialen und lokalen Feldpotenzialen

- Signalverarbeitung: Umwandlung von analogen in digitale Signale

- Drahtlose Datenübertragung: Schnittstellen zu externen Geräten

- Energieversorgung: Kabellose Ladesysteme für Implantate

| Komponente | Funktion | Beispielunternehmen |

|---|---|---|

| Elektroden | Signalaufnahme und Stimulation | CorTec, NeuroSys |

| Signalprozessor | Signalumwandlung und -verarbeitung | Paradromics, Neuroelectrics |

| Drahtlose Module | Daten- und Energieübertragung | Neuroloop, BIOTRONIK |

| Software-Interface | Interpretation und Steuerung | Brainlab, Siemens Healthineers |

Technologische Fortschritte und Herausforderungen in der Entwicklung neuronaler Implantate

Die Entwicklung neuronaler Implantate hat in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte gemacht, steht jedoch vor vielfältigen Herausforderungen. Im Jahr 2025 befindet sich die Forschung an einem Wendepunkt: Experimente an Tiermodellen werden zunehmend durch klinische Studien am Menschen ergänzt. Dieses Stadium ist entscheidend, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Implantate praxisnah zu bewerten.

Eine der größten Herausforderungen ist die Biokompatibilität der Implantate. Das Gehirn reagiert empfindlich auf Fremdmaterialien – chronische Entzündungen oder Gewebeschäden können die Funktion der Implantate beeinträchtigen. Unternehmen wie CorTec und NeuroSys forschen intensiv an neuen Materialien und Beschichtungen, die das Implantatgewebe schützen und lebenslang funktionsfähig bleiben können.

Ein weiteres Problem ist die Signalqualität und Langzeitstabilität der Elektrodenschnittstelle. Mit der Zeit können sich durch biologische Prozesse die Leitfähigkeit vermindern oder die Präzision der Signalaufnahme und -stimulation nachlassen, wie im Fall einer klinischen Studie an einem querschnittsgelähmten Patienten beobachtet wurde. Dieses Problem konnte zwar teilweise korrigiert werden, verdeutlicht jedoch die Notwendigkeit für innovative technische Lösungen.

Im Bereich Datenschutz und ethische Verantwortung zeigt sich eine komplexe Gemengelage. Neuronale Implantate erfassen äußerst sensible Daten, die tiefe Einblicke in Bewusstsein, Gefühle und kognitive Zustände eines Menschen erlauben. Der Schutz dieser Daten vor unbefugtem Zugriff hat höchste Priorität. Paradromics und Neuroelectrics arbeiten an robusten Verschlüsselungstechnologien und Protokollen zur Privatsphärewahrung.

- Biokompatible Materialien für langfristigen Einsatz

- Optimierte Elektroden für stabilen Signalempfang

- Verbesserte Energieversorgung ohne invasive Batteriewechsel

- Datenschutzmaßnahmen mit Fokus auf neuronale Daten

- Ethische Richtlinien für klinische Studien

| Herausforderung | Auswirkung | Lösungsansatz |

|---|---|---|

| Gewebereaktion | Entzündungen, Signalverlust | biokompatible Beschichtungen (CorTec) |

| Signalverschlechterung | präzise Steuerung beeinträchtigt | Echtzeit-Signalfilterung (NeuroSys) |

| Datenschutz | Risiko von Hackerangriffen | Verschlüsselungstechnologien (Paradromics) |

| Ethische Fragen | Lücken bei Patientenrechten | steuernde Aufsichtsgremien und Forschungsethik |

Praktische Anwendung neuronaler Implantate bei neurologischen Erkrankungen

Neuronale Implantate revolutionieren die Behandlung zahlreicher neurologischer Erkrankungen. Besonders bei Erkrankungen wie Parkinson, Epilepsie oder chronischen Schmerzen zeigen sie enorme therapeutische Wirkung. Die Tiefenhirnstimulation (DBS) ist eines der etabliertesten Verfahren. Dabei werden Elektroden in bestimmte Gehirnregionen implantiert, um Fehlfunktionen zu korrigieren und Symptome wie Tremor oder Steifheit zu lindern.

Firmen wie BIOTRONIK und Otto Bock liefern modernste Implantate für die tiefe Hirnstimulation und Neuroprothetik, die individuell an die Bedürfnisse der Patienten angepasst werden können. Daneben fördern sensorische Neuroprothesen die Wiederherstellung verlorener Sinnesfunktionen, z.B. durch Retina-Implantate, die von CorTec und NeuroSys entwickelt werden und Sehbehinderungen kompensieren.

Zusätzlich eröffnen Hirn-Computer-Schnittstellen neue Wege zur Integration von Prothesensteuerung direkt über Gedanken. Spezielle Implantate, die von Brainlab und Paradromics entwickelt werden, erlauben es Patienten, eine Prothese intuitiv zu bedienen oder sogar mit einem Computer zu interagieren. Solche Anwendungen erhöhen die Selbstständigkeit und Lebensqualität erheblich.

- Tiefenhirnstimulation (DBS) zur Behandlung von Bewegungsstörungen

- Retina-Implantate zur Sehnervenstimulation

- Hirn-Computer-Schnittstellen für Querschnittsgelähmte

- Schmerztherapie durch neuronale Stimulation

- Individuelle Anpassung der Implantate durch Hersteller wie Otto Bock

| Anwendungsgebiet | Implantattyp | Herstellerbeispiele |

|---|---|---|

| Parkinson | Tiefenhirnstimulation | BIOTRONIK, Brainlab |

| Sehbehinderung | Retina-Implantate | CorTec, NeuroSys |

| Querschnittslähmung | Hirn-Computer-Schnittstellen | Paradromics, Neuroloop |

| Schmerztherapie | Neuronale Stimulation | Neuroelectrics, BBraun |

Gesellschaftliche und ethische Aspekte der neuronalen Implantattechnologie

Neuronale Implantate öffnen Türen zu neuen medizinischen Möglichkeiten, werfen aber auch fundamentale ethische Fragen auf. Die direkte Beeinflussung von Gehirnfunktionen berührt den freien Willen, persönliche Identität und Privatsphäre. Forschende wie Stanisa Raspopovic von der MedUni Wien betonen die Notwendigkeit, die psychische Dimension bei klinischen Studien stärker zu berücksichtigen.

Die Behandlung neurologischer Erkrankungen mit implantierbaren Geräten fordert neue Bewertungsmodelle, die über rein medizinische Sicherheitsprüfungen hinausgehen. Subjektive Patientenerfahrungen und psychische Auswirkungen müssen erfasst und geschützt werden. Dies soll verhindern, dass Patienten unter unerwarteten psychischen Belastungen leiden oder ihre Autonomie eingeschränkt wird.

Auch die Rechtssicherheit im Umgang mit den Daten ist eine Herausforderung. Die kostbaren neuronalen Daten benötigen ebenso wie andere Gesundheitsdaten höchste Schutzstandards, um Missbrauch oder unbeabsichtigten Datenverlust zu vermeiden. Industriepartner wie Paradromics und Neuroelectrics setzen sich für eine ethisch vertretbare Entwicklung ein und arbeiten an Sicherheitsprotokollen.

- Freier Wille und Autonomie als ethische Leitprinzipien

- Transparente Aufklärung der Patienten vor Implantation

- Schutz sensibler Daten mit modernen Verschlüsselungsverfahren

- Langfristige Betreuung und Wartung der Implantate

- Interdisziplinäre Ethikkomitees zur Begleitung klinischer Studien

| Ethischer Aspekt | Herausforderung | Lösungsansatz |

|---|---|---|

| Psychische Auswirkungen | Beeinträchtigung der Autonomie | psychologische Begleitung |

| Datenschutz | Schutz neuronaler Daten | Verschlüsselung, Zugangskontrolle |

| Patientenrechte | Transparenz und Aufklärung | informed consent |

| Technische Betreuung | Wartung und Support nach Implantation | kontinuierliche Nachsorgeprogramme |

Zukunftsperspektiven und Innovationen in der Neuroimplantattechnologie 2025

Die Forschung und Entwicklung neuronaler Implantate erlebt 2025 eine dynamische Phase geprägt von Miniaturisierung, verbesserter Biokompatibilität und leistungsfähigen Algorithmen zur Datenverarbeitung. Firmen wie Neuroloop, NeuroSys und Paradromics investieren stark in die Entwicklung von neuroadaptiven Implantaten, die sich dynamisch an neuronale Veränderungen anpassen können.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Integration künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens, um die Dechiffrierung neuronaler Signale präziser und schneller zu gestalten. Dies erlaubt nicht nur die Steuerung von Prothesen, sondern auch die Verbesserung der kognitiven Funktionen bei Patienten mit Demenz oder anderen neurodegenerativen Erkrankungen.

Die Kombination aus drahtlosen Netzwerken, Cloud-Datenverarbeitung und sicheren Kommunikationsprotokollen ermöglicht neue Versorgungsmodelle, bei denen Patienten auch außerhalb der Klinik kontinuierlich überwacht und ihre Implantate optimiert werden können. Diese Fortschritte eröffnen eine vielversprechende Zukunft für Menschen mit neurologischen Einschränkungen.

- Neuroadaptive Implantate für individuelle Anpassungen

- Künstliche Intelligenz zur Signalinterpretation

- Datenintegration via Cloud und IoT

- Fernüberwachung und Updates für beständige Funktion

- Miniaturisierung für komfortablen Tragekomfort

| Innovationsbereich | Fokus | Beteiligte Unternehmen |

|---|---|---|

| Neuroadaptive Systeme | Selbstanpassung der Implantate | Neuroloop, Paradromics |

| KI-Integration | Effiziente Signalverarbeitung | NeuroSys, Brainlab |

| Drahtlose Kommunikation | Fernsteuerung, Sicherheit | BIOTRONIK, Neuroelectrics |

| Miniaturisierung | Tragekomfort, Implantationsfreundlichkeit | Otto Bock, BBraun |

Warum sind Neuroimplantate ein revolutionärer Schritt?

Neuroimplantate verbinden biologische Nervensysteme mit technischer Intelligenz. Sie öffnen Wege zur Heilung bisher unheilbarer Krankheiten, verbessern Lebensqualität und ermöglichen Menschen mit Einschränkungen neue Freiheiten.

Wie sichern Unternehmen wie Neuroloop und Paradromics die Datensicherheit?

Durch neuartige Verschlüsselungstechnologien, kontrollierte Zugriffsrechte und kontinuierliche Sicherheitsupdates stellen führende Firmen sicher, dass neuronale Daten vor Hackerangriffen geschützt sind und die Privatsphäre der Patienten gewahrt bleibt.

Welche Rolle spielt die Biokompatibilität bei neuronalen Implantaten?

Biokompatibilität entscheidet über die Langzeitverträglichkeit von Implantaten im Körper. Innovative Materialien und Beschichtungen minimieren Immunreaktionen und sorgen für eine stabile Signalübertragung über Jahre hinweg.

Wie sieht die klinische Anwendung bei Parkinson-Patienten aus?

Die Tiefenhirnstimulation (DBS) ist eine bewährte Methode, um Parkinson-Symptome zu lindern. Implantate von BIOTRONIK und Brainlab werden individuell angepasst und steuern elektrische Impulse gezielt, um Bewegungsstörungen zu reduzieren.

Was sind die ethischen Herausforderungen im Einsatz von Gehirnimplantaten?

Neuronale Implantate greifen in Persönlichkeitsrechte ein, beeinflussen den freien Willen und legen sensible Daten offen. Deshalb sind Transparenz, Einverständnis der Patienten und ein hoher Schutz der Daten essenziell für eine verantwortungsvolle Nutzung.